◎古貨幣迷宮事件簿 「旭日龍五十銭銀貨 明治四年小型の文字型」

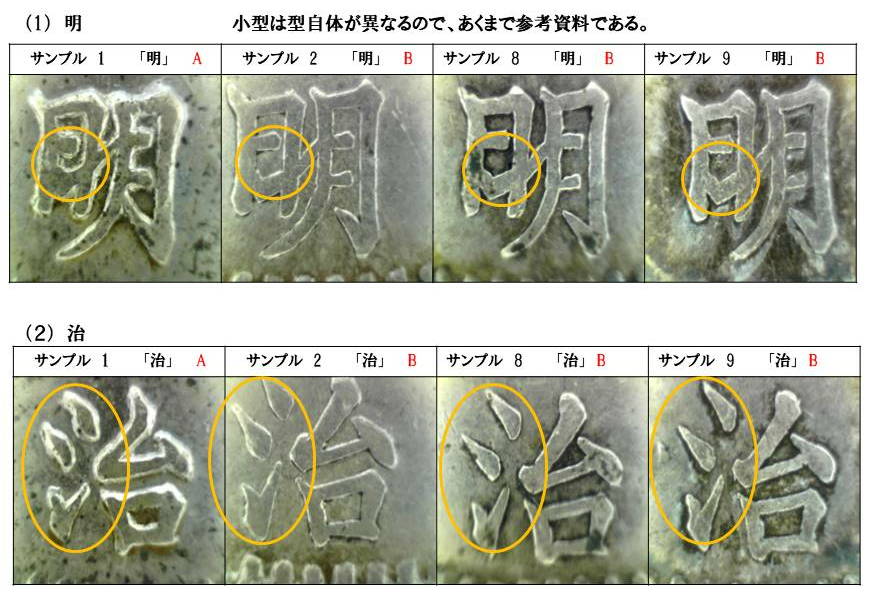

明治四年には小型の規格があるわけだが、仮にそれまでのものの文字型を利用して、小型の文字型を眺めると、どのように見えるのだろうか。

もちろん、文字型の出自(起源)が異なるので、あくまで参考事例という範囲に留まる。

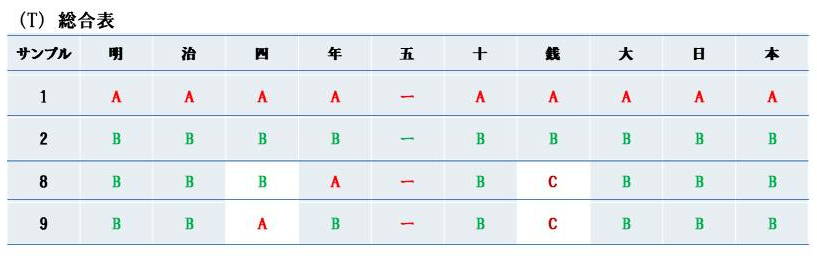

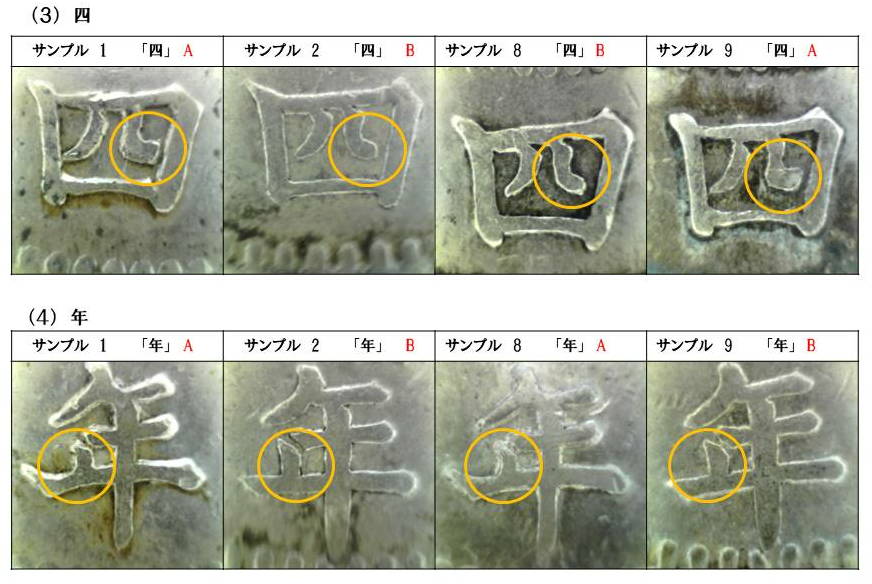

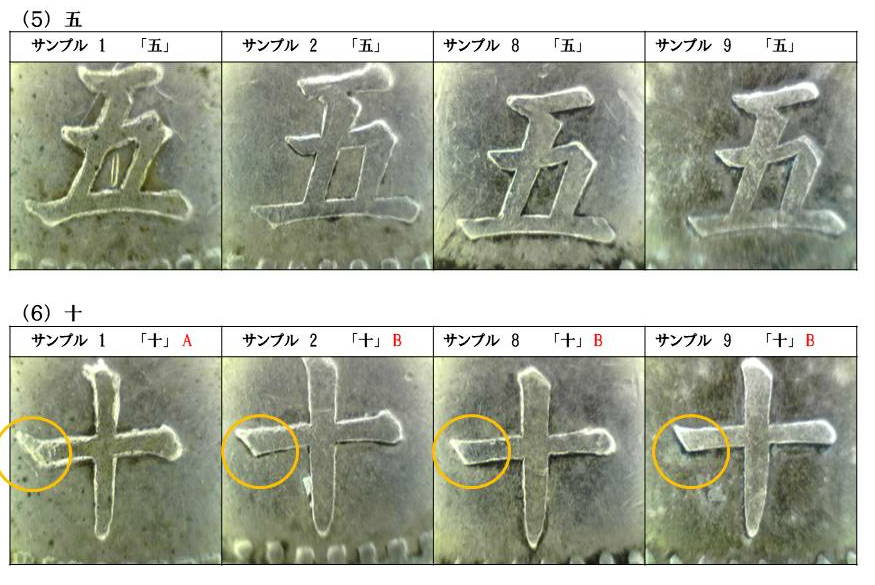

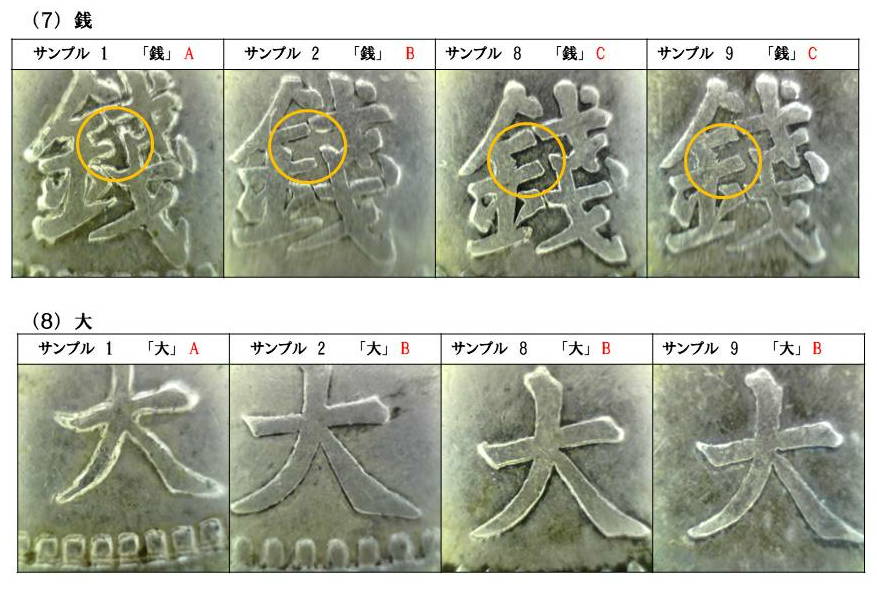

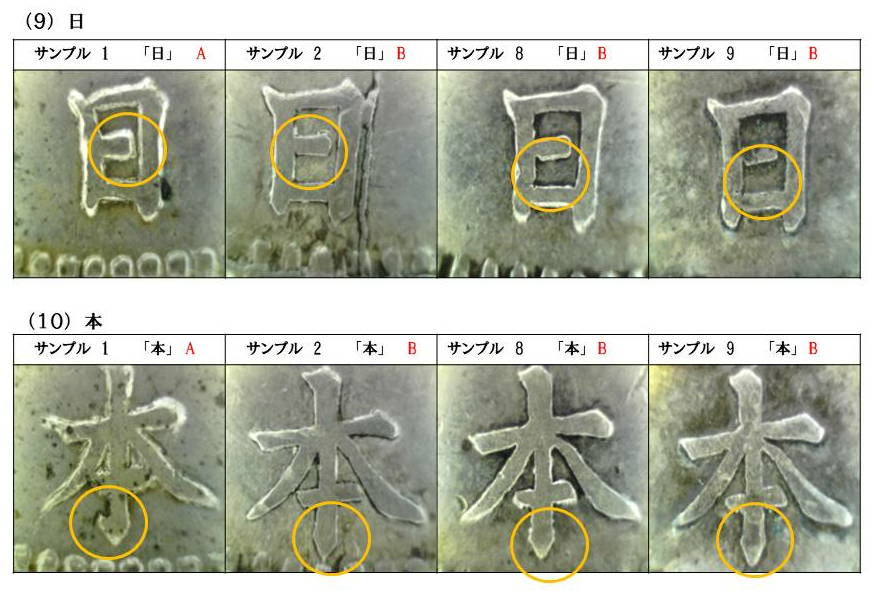

通常サイズのものには、基本的に二つの出自とその亜種らしきものが存在して居そうだが、この(I)型と(II)型を基準として、小型の文字型を観察してみた。

統合表に記した通り、ここで対象とした小型五十銭については、(II)型の文字型の組み合わせの方に近い構成となっている。

統合型の種類が幾通りあるのかは、一定の大量観察が必要だが、これを進めると、「最初にどれくらいの彫型を用意したか」が推定出来る。

周辺の情報を収取整理すれば、誰がデザインを描いたかということまで推定出来るようになるかもしれぬ。

以上の考え方は、従来の「型の相違を示す少数の鍵概念による区分法」、すなわち「分類」とは少し観点が異なり、「各々の特徴を要素要素に区分し、そこで全体を眺め直す」という手順を踏むものだ。

この考え方の良いところは、「ピッタリ同じものを複数枚探す」という手段が必要ではないことだ。銭種分類を一足飛びに求めるのではなく、要素の組み合わせを観察する観察方法を取るので、組み合わせのぴったり一致する統合型を探す必要もない。

「新銭種の分類を確立するには、同じ型を二十枚以上見付ける必要がある」のようなことが言われて来たわけだが、これは非常に手間がかかった。

これを幾つかの要素に分解して、各々について情報を収集するようにやり直せば、案外早く進むし、サンプル数を左程必要としなくなる。

このシリーズの最初に「数千枚の検討が必要」と書いたが、これはブラフである。

現実には、四五百枚もあれば全体像は見える。

「存在数(割合)を調べたくなる」のは、要するに「希少さ」への関心に基づくもので、実はあまり重要ではない。「珍銭探査」は収集をするうえで楽しみのひとつにはなるが、それに寄り掛かり過ぎると、見る者の眼を曇らす。

(外出するので、ここまで。いつも通り、推敲・校正をしないので、不首尾はあると思う。)