◎古貨幣迷宮事件簿 「鉄銭の解法」(続)

さて、鉄銭の話の続き。今回は応用編だ。

叔父二人が馬喰を生業としており、北奥全域の農家に出入りしていた。

そこで、叔父たちに「古そうな農家には古物が残っているかもしれぬので、訊いて貰えると有難い」と依頼した。

商売で出歩いているのだから、それ以上は頼めぬわけだが、情報だけでも助かる。

「ドコソレの何々さんの家にかなりの量の古銭がある」みたいな話を耳に挟んでおくだけで、何かしらの助けになるのだ。

ネット古銭会を開いた折に、ネットからも情報が集まったのだが、中には叔父たちから聞いた話に符合する地域からの照会が来た。

ちなみに、古銭会を開いたのは、専ら情報収集が目的だ。古銭全般には興味がなく、地元の郷土史に関心が置かれていたので、それ以外はどうでもよい。

それまでは、自ら一人ずつ「人づての情報」を基に訪問していたが、空振りが多く、時間とお金をかなりロスした。

「これでは何十年もかかる」と思ったので、「行く」のではなく「来るのを待つ」ことにした。

岩手のY村から連絡が来たことがあり、すぐにそのお宅を訪問したのだが、用件は「墓地の改修をしたところ、中から古銭が出て来た」というものだった。

見せて貰うと、いずれも未使用級の天保銭だ。本座銭に似た広郭の型だったが、つくりがぽってりしている。これが三十余枚だ。

「あれあれ。これは不知品だ」

浄法寺山内銭が頭に浮かぶ。サンプルをひとつ所望したが、「資料なので」と断られた。現物を提示することが出来ないのだが、つくりは未使用仕立ての南部反玉にそっくりだった。

「寛永銭は無かったのですか?」と問うと、「数十万枚あったが町の資料館に展示してある」とのこと。資料館は庁舎の中にあるそうで、週末だったので見学出来なかった。

だが、蔵主は「前にも古銭の収集家が来たことがある」と言う。

「矢巾の人で、Kさんという人です」

これで思わず笑ってしまった。Kさんとはつい数日前に会ったばかりだ。

Kさんは地元古銭会の会長で、私が副。

さすが収集家は「矢も楯もたまらず各地を歩いて回る」のだな、と思い知った。

今の収集家はネットの前に座るばかりで、足をほとんど使わない。自ら資料を捜し歩くことをせず、簡単に他人に聞く。自身の見解を持たずに、「ただ訊く」のは、幾ら詳細な情報を伝えてもその人自身に都合の良い箇所しか残らない。そもそも、収集家の大半は原典に当たることをせず、受け売りだけ。ネットと「手の上の銭」を眺めるだけで分かったような気になっている。

かつての自分自身の姿勢も含め、思い違いも甚だしいと思う。

脱線したが、とりあえず今回は応用編だ。

冒頭でバラバラと鉄銭を掲げたが、現実にはこういう風に鉄銭が混ざったかたちで、出て来ることはない。

まず基本的に、銅銭と鉄銭は別にしてある。

貨幣価値が違うから、一緒に入れるといちいち数える必要があるし、幕末明治初年頃には、鉄銭は「まとめてナンボ」という使い方をしていた。

次に鉄銭のことになるが、鉄銭は藁袋に入っているか、差銭になっている。

あれこれ混ざって出て来るのは、かなり後年になって、ひとまとめに「古銭」として扱われるようになってから仕舞われたものだ。

こういう「出て来た時の状況」ひとつで、何時仕舞われたものかが分かることがある。「すぐに開けずに、周りを観察しろ」というのはこの点による。

例外ももちろんあり、商家の銭函にはあれこれ混ざった状態で入っている。

自身が商家育ちだからよく分かるが、商人は「何となく違う」と感じると、その銭を別にして置く。珍しい、変わっている銭も同じように取り置く。

昭和三四十年台には、十円玉に桐一銭が混じることがよくあったが、こういうのは別にして別の箱に取り置く。外国貨も同じだ。

よって、商家の銭函(取り置き箱)には必ず変な品が入っている。

昔、たまたま所沢の古道具店に、大きな商家の古銭が入ったところに居合わせたことがある。店主に尋ねると、枚単価が確か四五十円と高額だった。

ウブ銭なら初発五十円のことも多々あるが、それが地方から東京に向かうにつれ、次第に安くなる。35円になり25円に下がる。これは途中で、大型(母銭)や変わり物が消えて行くせいだ。よって、東京が常に「古銭相場が最も安い場所」になっている。

ちなみに、その時にひと掴み取って見ると、最初に見えたのが永楽銀銭だった。

「これが時代を経た銀銭か」と感動し、即座に全部を言い値で買った。

その時はまあ、出るわ出るわ、当百錢も百枚くらいあったが(@千円)、本座よりも離郭や水戸銭の方が多かった。玉塚天保まで入っていたのは、それが「商家の取り置いた変な代物」だったからだろう。

その後、「永楽銀銭を拾った」のがきっかけとなり、銀の腐食について勉強したが、天正や永楽などには「百年経っていないもの」が多い。ま、出所が「歯科医の蔵」だというから、素性は何となく読める。時代時代で固有の製法があり、砂目ひとつで「時代が違う」ことが丸わかりだ。こういうのは古銭収集家の考える筋とは違うから、大体、誰も考えぬようだ。その時代にない技巧を駆使したものは、どんなに立派でも「作品」だ。有難いことに、収集家は時代を経て多くの人が使った品ではなく、昨日作ったような未使用に近い品を好む。バーサンがミニスカートを穿いていても、「状態が良い」と喜ぶのが収集家だ。

脇話だらけだが、鉄銭の多くは画像①や②の状態で出て来る。しかも銭種は揃っていることが多い。これは多く「まとめて支払う」ためだ。一枚遣いをしないので、同じ銭種、同じ状態のものが揃っていることの方が多い。

混じっている場合は、「人の手が入っている」とうこと。

それはさておき、鉄銭を見る時には、最初に地金に着目し、「たたら鉄」か「高炉鉄」かを見極める。もちろん、はっきりと分からぬことの方が多いから、あれこれ付加的な情報を加味していくことになる。

ちなみに、昔は「たたら鉄」「高炉鉄」などの言い方はしていないので念のため。

たたら炉で砂鉄を溶かし、鉄にすると、状態によって「づく鉄」ほか少なくとも十数種類の分類とそれに応じた名称がある。これは高炉鉄でも同じで、「銑鉄」の他、やはり十数種類に分類される。

今は厳密な区別の出来る者がほとんどいないから、便宜的に「たたら炉」で作ったか、「高炉」で作ったかに大別することにしたわけだ。

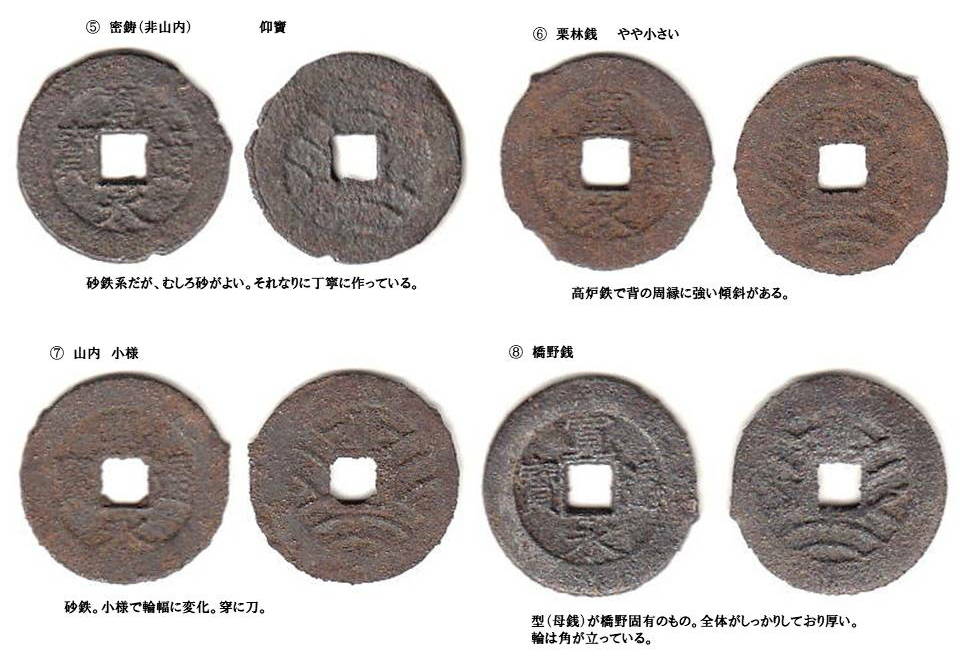

①②④⑥⑦のように、上に赤錆が乗ってしまうと、面文を読むのもままならぬ。

そこで幾枚かの錆を取り去って、中を検めることになる。

地金的に最も面白いのは③だ。これは元々、錆がついておらずこの状態だった。

写真を撮ると、カメラの機能により、肉眼で見えるのとは変わってしまうのだが、地金が鏡のように光っている箇所がある。こういうのは、多く砂鉄系の鉄だ。

恐らく、表面を研ぐと、鏡のような光り方をする。

この延長線上に「玉鋼」がある。

この段階で、まず「たたら鉄(砂鉄系)」であれば、浄法寺山内や密鋳銭座、また「高炉鉄」であれば、大迫、栗林、橋野、閉伊三山の藩本座系の銭に区分出来る。

もちろん、分別できぬ銭も相当数あるし、むしろその方が多い。

そこで、型を頼りに推定して行くことになる。

前回、面文が見えずとも、輪幅と内輪幅の比で分別できる場合があることを書いたが、背盛、仰寶といった銭種ごとに、輪幅比の展開パターンがあるから、まずはそれを覚えてしまうことだ。

かつ、山内座のように、大量に母銭を製作した銭座では、母銭にも様々な変化が生じる。これは一枚ずつ仕上げていられぬので、一度に複数枚を処理し、流れ作業的に仕立てていく工程で生じた変化だ。

小規模の密鋳銭座であれば、何百枚かの小数枚に留まるので、割合丁寧に作っていることが多い。

「発祥が早く、大規模な銭座の銭が立派で、小規模の密鋳銭座は見すぼらしい」

こういう考え方は、基本的に誤りで、地方の密鋳銭の理屈は、江戸のそれとはまるで違うことを肝に銘じるべきだ。

その意味では、山内銭が最も分かりよいかもしれぬ。

砂鉄製であることが歴然の粗い出来であるし、型(母銭)には、輪幅比などの変化がある。穿に刀を入れ、整えているのも、山内錢が顕著である。

母銭製作の折に、まずは急いで穿を整え、母銭をまとめて棹通しをし、一気に仕上げた、ということだ。

これが小規模密鋳銭では、輪側の処理を全くしないことから、穿には割と無頓着であることが多い。そもそも一般通用銅銭を母銭に転用するケースが多かったから、母銭を鋳造する手間自体を避けた。

さて、一枚ずつの目の付け所は、これまで記して来た通りなので、ここでは省略する。

藩本座銭では、判別の最も容易なのは橋野銭で、次が栗林前期銭になる。大迫は地金のバリエーションが広く、守備範囲が広い一方、型は揃っている。

手掛かりの薄いのは閉伊三山で、砂子渡、佐比内は銭座の規模すら分かっていない。

いずれも高炉の付帯施設だから、鋳造規模もよく分からぬ。

これまで言われて来たのは、「薄肉小様で、大迫銭をそのまま縮小したような高炉鉄銭」であるということだけである。

さて、最初の地金の変わった③についてであるが、山内銭の小様よりも穿が広い。

この加刀の仕方は、これもやはり山内銭か。

面背の表面を砥石で削って見れば、凡そのことが分かると思うので、今は思案中だ。

銭を損ねるわけだが、鉄銭一枚の状態を有難がっているより、知見の方が大切だ。

と来て、「何故山内銭に、面背を研いだ通用鉄銭があるのか」という問いの答えに行き着いた。

山内銭は母銭にも通用銭にも、表面を砥石で研いだものが散見される。母銭は型抜けを良くするためであろうが、鉄銭を削る理由が謎だった。

その理由は「地金(鉄)の質を確かめた」ということだ。質の良いたたら鉄は、刀や和包丁の素材になる。

注記)いつも通り、一発殴り書きで推敲や校正をしない。不首尾はあると思うが、類推のこと。記憶のみで、あくまで日記として書いている。

(追加画像)ほんの少し汚れを除去するとこうなる。③はまるで銅銭のような砂抜けだ。同じ鉄銭でも、金質や仕立てがまるで違う。