◎自然現象からの切り替わり (一年前の振り返り)

例年、六月から梅雨明けまでは、あの世に関わる異変がほとんど起きない。

このため、この時期は比較的のんびり過ごせる。

お寺や神社にも参拝するが、何も考えず気を抜いていられる。

安息の日々とも言うべき季節なのだが、それも梅雨の終わりを迎えると、また異変が再開される。

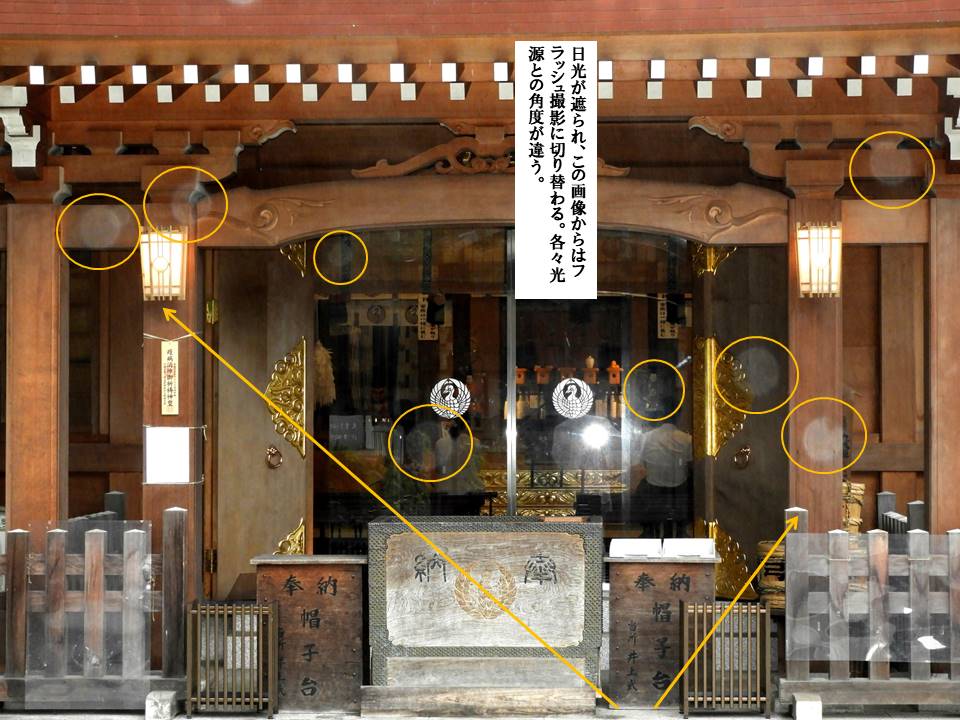

掲示画像は昨年の七月二十九日のものだ。

雨が降っているが、雨の季節は終わっている。

小雨が降っており、傘を差して神殿に向かった。

神殿の前で自分自身を撮影すると、当初は何も変化が無かったのだが、次第に煙玉状の白い玉が出始めた。

しかし、太陽が正面にいて、玉は光線の筋の上に規則正しく並んでいるから、常識的には「日輪」か「蒸気玉」と判断するのが普通だ。

「日輪」はレンズのプリズム効果によるもので、「蒸気玉」は空気中の水蒸気・水煙に太陽光が当たって生じるものだ。後者は玉状でないことの方が多い。

いずれも周囲の空気と光の関係で生じるもので、森の中、山の上、地下室など湿気が多く空気圧に変化が生じる場所で多く発生する。肉眼では認めにくいので、可視光線ではそれと分からぬが、カメラは赤外線域の波長光を幾分捉えるために画像だけに残る。

要するに自然現象で、「煙玉」の大半は何かしら光学的な要因がある。

だが、この時はたまたま日差しが完全に雲に隠れ、途中からフラッシュ撮影に切り替わった。フラッシュ撮影でも「蒸気玉」が写ることがあるのだが、通常は小さなサイズの玉がかなり沢山出る。

太陽光であれば、光線がほぼ並行に進むと見なしてよいが、フラッシュの場合は放射状に拡がる。光と水蒸気との関係で見ると、サイズが大きいし、角度に変化がある。

そこで最初の画像から点検し直すと、二枚目の画像(フラッシュ撮影)から多少、疑問を覚える箇所がある。

室内には七五三に来た親子連れがいたのだが、左側におそらく父親、右側には女児を抱いた母親が写っている。いずれも室内の長椅子の向こう側にいるわけだが、母親の背もたれの前に脚が二本見えている。

女児の脚なら母親の体と長椅子を突き抜けているということなので、それではない。

この脚は一体誰の脚なのか。

ま、この脚は煙状なので、ここは「たまたま」「そう見えた」と言う解釈をしても良い。

次に四枚目の画像を見ると、つい一分ほど前に撮影した画像の「煙玉」より、かなり数が減っていることが分かる。

このうち、左側の煙玉に着目すると、すぐ左に石柵が写っている。

この石柵が大きく歪んでいるので、この煙玉をよく観察すると、内部に女性がいるようにも見える。

女性はマスクをしているが、この時期の世相を反映しているようだ。「周囲の景色に馴染む」ような姿を採るのはよくあることだ。

いずれにせよ、あの世に関わる現象であろうとそうでなかろうと、生きている者に影響を与える存在ではない。

したがって、「気のせい」「想像や妄想」と見なしても、ほとんどの場合、悪影響など生じない。

この「女」が仮に実際にそこにいたとしても、見ているのは私のことだ。

(私は「扉が開いた状態」のようで、先方から見えるらしい。)

生きた者の目では、なかなか幽界の住人(幽霊)を捉えられぬのと同様に、幽霊の側からも、よほど自身に近しい心根を持たぬ限り、人の存在に気がつくことはない。

殆どの幽霊は、自身の感情に従って、あても無くうろついているだけだ。

自身と関わりの無い存在ということであれば、怖れる必要は無いが、心(感情)を持つ者であるから、敬意を持って接する姿勢が大切だ。

軽んじたり、蔑ろにすれば、どんな者でも腹を立てるし、いざそうなれば、どんどん踏み込んで来るようになる。