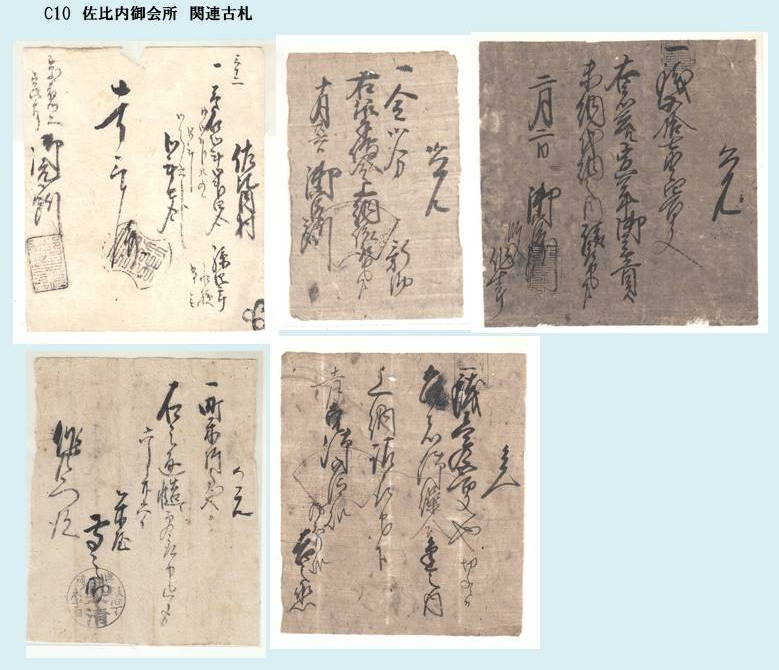

◎古貨幣迷宮事件簿 C10 遠野南部 「佐比内御会所札」 その他

かなり前にたまたま出物があり、「佐比内」「御会所」という表記が見えたので、反射的に入手した。

この札類がどういうものであるかは、もちろん一切知らない。

「御会所」であれば藩庁の出先機関、裁定所か、商人などの集会所(とその運営組織)を意味する。

それなら「公札」か「準公札」くらいの意味はある。

おまけに、佐比内は高炉があり、鉄銭も作っていた。高炉関係のものを引き当てれば、突如として「お宝」に変貌する。そう考えたのだ。

相場など無いから、概ね相手の言い値だ。相手も分からずに出しているから、売れそうな値を付けている。値はすっかり忘れたが、委細考えずに買ったということ。

これまで見たことが無いうえに、次の入手機会も無さそう。それなら、自分なりの尺度で評価を下すのは当たり前だ。基本、書き物には値段など無く、「良し悪し」か「行く・行かない」の決断の話になる。

「行く」と決めたら五十万でも百万でも行くのが筋だ。高いの安いのはどうでもよい。

ま、細々高いの安いのという者はコレクターにはやたら多い。法外に安価な値で提供しているのに、手を止めて考える人までいる。考える余地などなく、「要る」「要らない」を即断すればいいだけ。

新しいものに飛び込めぬのは、要は目が利かないということだ。自信が無ければ止めればよいだけで、それなら即座に答えが出る。

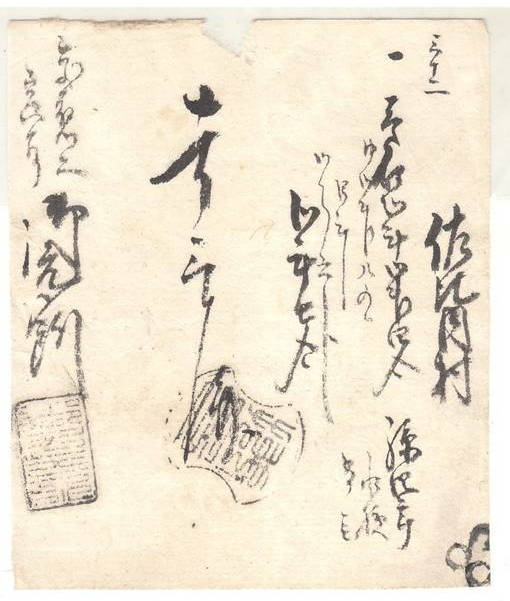

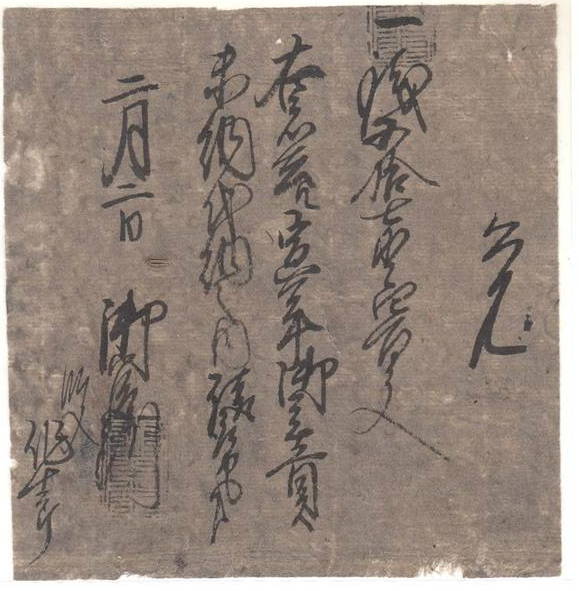

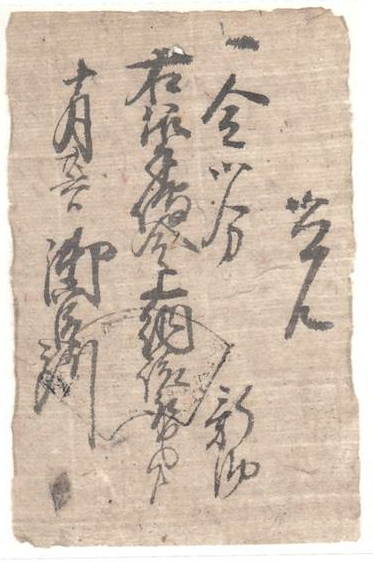

さて、内訳は、「御会所」の上納切手、米切手、盛岡商人の米切手などとなっている。

問題は「佐比内」付近にある「御会所」だということだ。

佐比内は今の紫波町にあるから、盛岡藩の出先機関を調べると、どこからも出て来ない。

紫波には八戸藩の飛び地があるから、そちらも調べると、「佐比内」の「御会所」はやはり出て来ない。

大きな商人町はここには無いから、ここで行き詰ってしまった。そのまま時間だけが過ぎた。

今回、「どうせこの世とオサラバなら悉く処分してしまおう」と思ったので、また取り出してみた。

そこでごく当たり前のことに気付いた。

佐比内高炉(銭座)関連の札が欲しくて、「佐比内」ばかり調べて来たが、佐比内は紫波なのだから紫波から調べるべきだということ。

盛岡藩は当初十万石の禄高であったが、寛文五年に八万石の盛岡南部氏と二万石の八戸南部氏に分割された。

(日詰通)二日町新田村、日詰新田村、宮手村、鱒沢村、平沢村、桜の町村、北日詰村、南日詰村、犬淵村

(長岡通)彦部村、大巻村、星山村、犬吠森村、草刈村。西長岡村、東長岡村、北田村、山屋村、赤沢村、舟久保村、遠山村

(伝法寺通)上松本村、吉水村、下松本村、小屋敷村、南伝法寺村

(上田通)北沢村、栃内村、江柄村、紫野村

(遠野通)佐比内村

(八戸領)上平沢、片寄、稲藤、土舘

仮に「御会所」が藩庁出先機関だとすると、まずは代官所の位置を調べると良い。

徳田代官所:十日市には徳田・伝法寺通を管理する。

こうなると、佐比内はどこの代官所の管轄となるのか。

ここでようやく、佐比内が「遠野南部」の持ち分だということを思い出す。

遠野南部は根城南部の末裔で、戦国末期には南部家の本家筋に当たる血筋だった。

八戸政栄が南部信直に後継を譲るかたちとなり、南部氏は三戸から福岡(二戸)、そして盛岡に居を構えた。正式に藩が発足してから、根城南部(八戸家)の血筋は遠野に移封されることになったのだが、そこでは別格として自治を認められている。

言わば遠野は支藩の立場であり、内部に代官所、あるいは御会所などの公的機関の名称を与えているが、あくまで私設のものとなる。

盛岡藩の公文書に「佐比内御会所」の記述だけは見えるが、機構に組み込まれていないのは、あくまで支藩の管轄だったことによる。

以上は大掴みで、かなり端折った見方になるが、この地域にはそれ以外に該当するものがない。

残念なのは、干支の記述が無く、発行年を量ることが出来ないことだ。

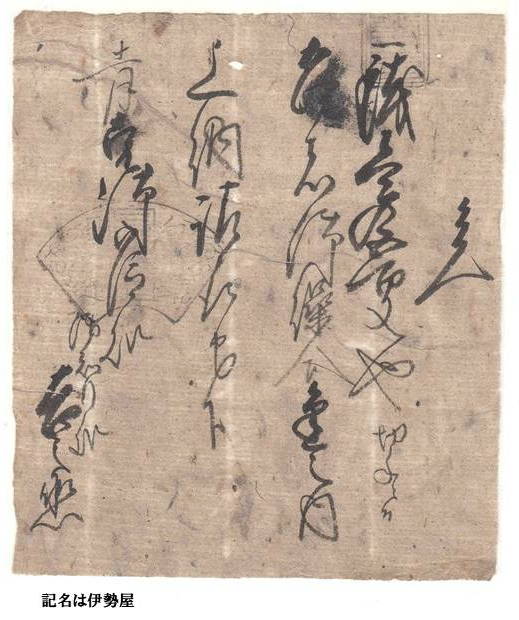

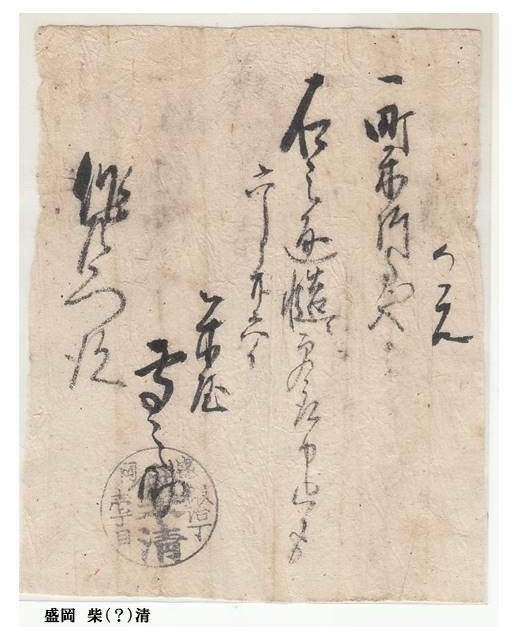

印判も扇形の見慣れぬかたちをしているが、鮮明ではなく判読できない。

盛岡藩の御会所としては形式が幾つか揃っていないのだが、遠野南部の私設会所ということであればそれも頷ける。

盛岡の商人札は、あまり聞きなれぬ商人なので、資料的に面白い。

残念だが、私はここまで。あと数年の時間があれば色々と調べられただろう。

ここから先は、なるべく地元の人が引き継いでくれると有難い。収集家の蔵中に退蔵されると、知見が失われてしまうので、探究にはパッションが必要だ。

ちなみに、今まで放置したままだったので、危うく「不明札」としてひと山幾らの雑札として出すところだった。だが、遠野南部札であれば話は別だ。

佐比内は元々金山で、平泉時代から採掘されており、寛永年間辺りまでは産金量も多かったが、寛文時代より次第に金が取れなくなった。その後は同を採掘していたが幕末になると、それも資源が尽きて来た。その佐比内鉱山の設備・体制を利用し、高炉を建設し、鉄山経営に乗り出したのが小野組で、最終的には高炉二基を要する鉄山と、その産鉄を利用して鋳銭を行う銭座の経営にあたった。