◎触手が胸に手を入れる (一年前の振り返り)

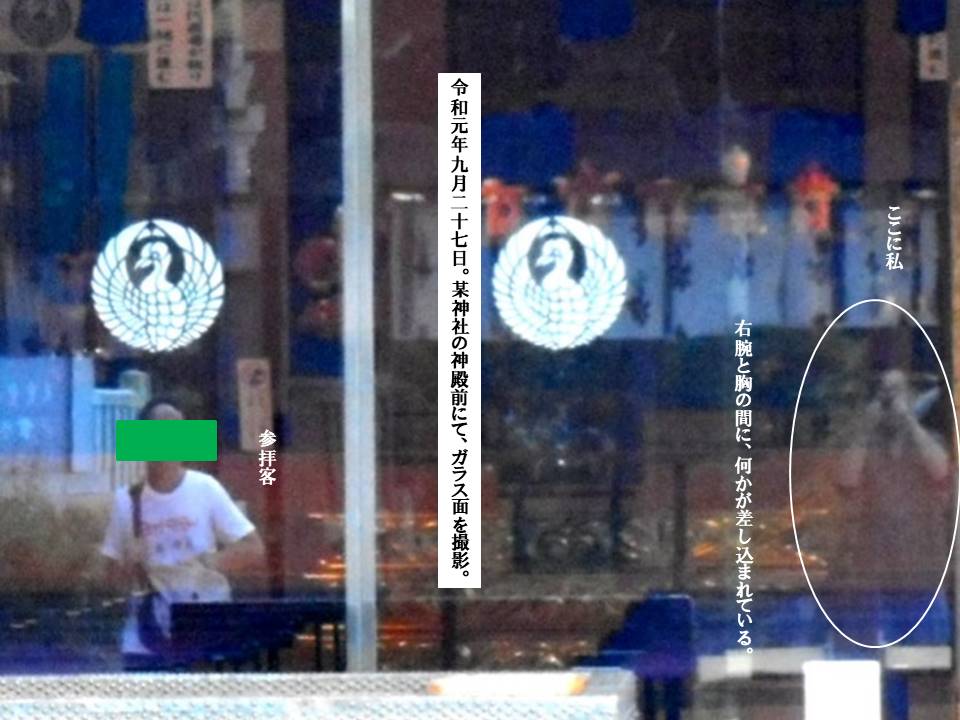

画像は昨年の九月二十七日に「ある神社」で撮影したものだ。

私は自分自身の状態を確かめるために、頻繁にこの神社に行き、ガラスに映る自身の姿を撮影する。

日光と反射光が重なった時の赤外線の状況が「あの世」の撮影に向くらしく、時々、「そこにはいない者」の姿が写る。

この日に現れたのは、「腕」だった。

画像の片隅に私の姿が映っているのだが、その顎と右腕(ガラス映像なので逆に写る)の間に、何やら細長いものが差し込まれ、私の胸まで伸びている。

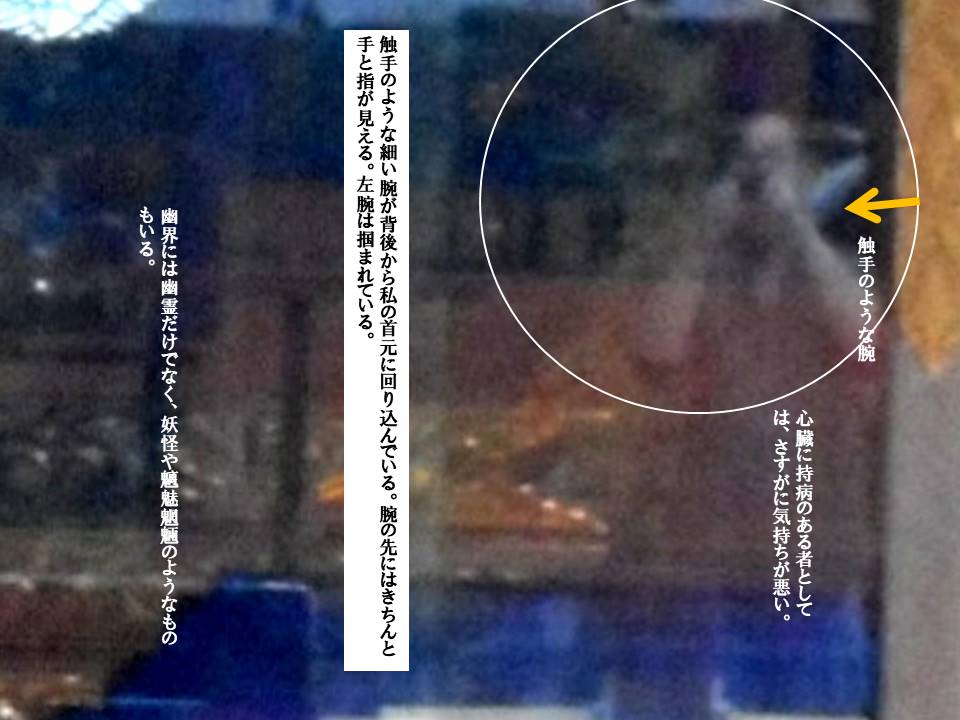

先端には指らしきものがついているから、腕ということになるわけだ。

「ガラス映り」を撮影した画像だけに不鮮明だが、これを拡大してみると、背後に何やら獣のような顔をした「何か」が立ち、私を抱き抱えているように見える。

左腕の方は、これもその背後の「何か」に掴まえられているようだ。

「あの世」に向かう最初の場所が「幽界」だが、そこには死者の魂(幽霊)だけでなく、妖怪のような姿をした者や、何とも表現できぬ造形の魑魅魍魎がいるようだ。

これまでには、あの「妖怪顔」の悪霊や、女の頭がついた蛇、「猫わらし」みたいな何とも言い表すことの出来ない者が現れている。

(ちなみに、あの「妖怪顔」は、やはり「アモン」と言う名ではないかと思う。)

人間の姿をした者でも、「白い女」のように、幽霊と言うより魔物に近い者もいる。

おそらく、何十、何百という幽霊が自己存続のために同化・合体を繰り返した「なれの果て」ではないかと思う。合体を繰り返すことで、ひとの心からかけ離れて行ってしまうわけだ。

画像としては不鮮明で、私のように何百回と見慣れた者でないと、よく分からないだろうと思う。

ま、ここは「気のせい」「想像や妄想」だと見なし、関わらぬ方が無難だ。

関わっても煩わしいばかりだから、「いよいよ」という時までは、「そんなものはない」と思っていた方が幸せに暮らせる。

その「いよいよ」とはどんな時か。

死が近くなると、あの世の者が見え始めたりするから、それが「いよいよ、死が近くなった時」だ。

その時のために、「死後の世界があり、そこには説明のつかないものもいる」ということを頭の隅に置くとよい。

実際に直面すると、少なからずパニックになるが、多少の心の用意があれば、うまく受け止められるかもしれない。

さて、こういうことが起きるのは、私に限ったことではなく、誰の身の上にも起きるものらしい。ひとの周りには、幽霊やこういう妖怪みたいなものが屯(たむろ)して居り、時々、ひとの心に働き掛ける。

ただし、影響を与えるのは、「多くの場合」、専ら「こころ」だけで、物理的な作用を伴うことはまれだ。

私は「妖怪顔」の悪霊に掴まれたり、「白い女」に抱き付かれたりしているが、そのことで何か直接的な影響が起きたわけではない。

持病があり、それにずっと苦しめられているが、それとは話が違う。病気の方は、悪縁が絡みつく、はるか以前より起きている。

あの世の者たちは現生の利益・不利益に、あまり関わらないのが普通だ。

(もちろん、これは「多くの場合」であり、「例外」は常にある。)

この当時の私は、「程なく自分は死ぬだろう」という思いを抱いていたが、それもこういうことの影響があるかもしれん。

ただ、実際に、五十㍍も歩けず、当然、十段の階段も登れない状態だった。

それで死んでいたら、幾らか因縁を語ることも出来たろうが、実際には生きており、低空飛行状態だとは言え、昨年よりははるかにましだ。

要は、「悪霊・悪縁と同化・合体してしまわないこと」で、それには、よくよく自身のこころを顧みることが必要だ

欲望に流され、悪心を滾(たぎ)らせているうちに、何時の間にか悪縁に支配されるようになってしまう。

繰り返し書くが、「あの世」はホラー小説や映画ほど怖ろしいものではない。だが、それらが迎える「結末」はなく、「延々と続く」という意味では、はるかに怖ろしい。

物語では、悪縁に打ち勝つか、主人公が死ぬことで「終わり」になるのだが、現実には終わりは来ない。死んでも続くばかりか、それからが本番になる。

善悪を考えられ、分別を持てるのは、生きている時だけで、死後は感情のかけらしか持たぬ存在になる。