◎古貨幣迷宮事件簿 「釜敷・鉄瓶敷・土瓶敷と古銭型」

Q&Aの「釜敷」についてもう一度補足説明をする。

冒頭は鉄製の釜敷・鉄瓶敷になる。

これが、鉄製の鍋釜・鉄瓶用のものだと分かるのは、裏側に三箇所の突起があるためだ。熱伝導をなるべく防止し、卓が焦げ付かないように配慮した。

厨房でなく、床の間に花瓶を置くためのものであれば、突起は必要ない(置物台)。だが、釜敷等と同様に、こちらも板製のことの方が多い。

要は突起の有る無しで「用途が違う」場合があることを念頭に置く必要がある。

囲炉裏では「五徳」を使用するが、これも鼎型をしてる。三点で支えるのは、これが平面を安定させる最も簡単な構造であるからということ。

以前にも説明したが、多くの釜敷・鉄瓶敷には意匠として古銭型が用いられている。

これは「縁起のよい図案」として、古銭の持つ「吉語」を採用したためだ。

貨幣には、元号を中心に「縁起の良い言葉」が記されていることと、「作りやすかった」という理由があるのだろう。

江戸期に渡来銭の使用が禁止されると、中国銭の存在が宙に浮いてしまった。お金としては使い難くなったわけだが、その代わりに、お守りとしての用途が開けた。

各々に決まった吉語があるわけだが(資料手元に無し)、「永楽通寶」などは「永く楽しむ」という字が配置されているので、容易に想像できると思う。

この用途で多いのは、「開元通寶」「永楽通寶」など北宋銭・明銭や、本邦の皇朝銭などだ。「寛永通寶」も主に維新後に作られるようになったようだ。

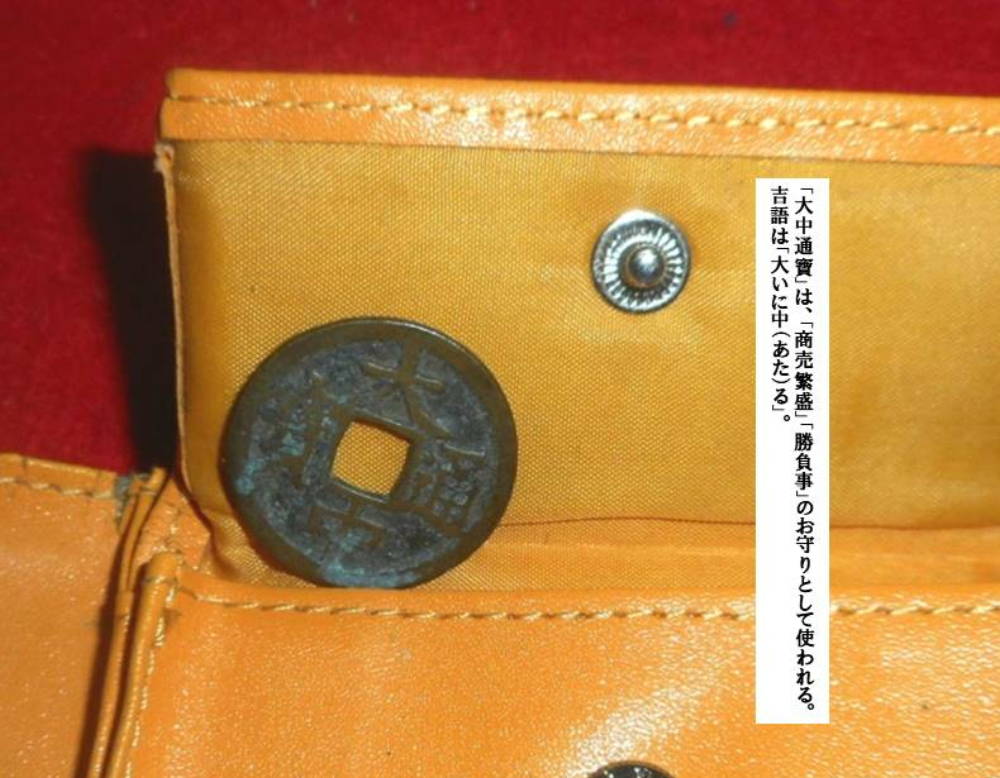

私の財布にも「大中通寶」が入っている。これは「大いに中(あた)る」で、「商売繁盛」や「博打のツキを呼び込む」ためのお守りとして知られている。

用途が分かれば、素材と形式を見ただけで、それをどのように使おうとしたものかが分かる(製造目的)。

以前掲示した「隆平永宝」は、一瞥して、これが「敷物」として作られたもので、さらに銅製であるから「土瓶敷」であることが知れる。

「おそらく栗林製」であるというのは、地金や仕上げ方法の特徴が大黒銭・虎銭と酷似していることによる(類推)。

栗林座は銅製調度品を作る工房ではないので、専ら座内で使用する用途になる。

すると、一千数百人規模の職人が居たということであれば、「百枚から二百枚程度が必要」だったと推定できる。これが事実上の製造枚数になる。

ちなみに、鉄瓶敷の話に戻ると、鉄瓶の場合、一般人が普通に使用できるようになったのは、明治になってからの話だ。それ以前は主に金持ちが使用した(一般人は土瓶)。

鉄鍋は村の鋳物屋でも作れるわけだが、鉄瓶は型取りが難しい。

最大の技術革新は明治中期で、華やかな意匠の品が作れるようになった。

古銭の収集家は古銭のことしか頭に無いので、この手の古銭型を見ると、「こんなものは偽物だ」みたいな議論になる。「(金として使えぬのだから)作っても意味がない!」。

手の上の銭から一歩外に出ると、何も分からぬのでは情けない。

これは、絵銭ではなく調度品で、実用目的の古民具になる。

今現在も作られ続けているから、「古民具」は正確ではないかもしれぬ。

敷物全体の存在数は割合多いのだが、古いのを探し、証拠を上げそれと特定するのは難しい。

この隆平のように、「おそらく明治初年頃」と思しきものは過去に見たことがない。