◎赤い服の女

病棟のベッドに寝そべっている時には、退屈しのぎにMLBを観たりするのだが、これもほぼシーズン終了。また映画DVDを観ることになった。

二本観るとちょうど治療が終わりの頃だが、映画の梯子は疲れるから一本にして、後はユーチューブだ。スマホ三昧で若者がやっていることと変わらない生活だ。

映画やドラマならホラー主体で、いつもは洋モノばかり観るのだが、たまたま何もなく、珍しく和モノを借りて来た。

それが『事故物件』だった。

ホラーは大体、「こりゃねえよな」と笑って眺めるのだが、この映画には数か所ほど「ああ、これはある」と思うようなところがあった。

主に前の方だ。

「事故物件」で暮らすようになった主人公の芸人がスマホで相手を見ながら会話をするが、その画面の片隅に「赤い服の女」が立っている。

この、画面の片隅に「そこにいない筈の人影が立っている」のは、現実に起きる。

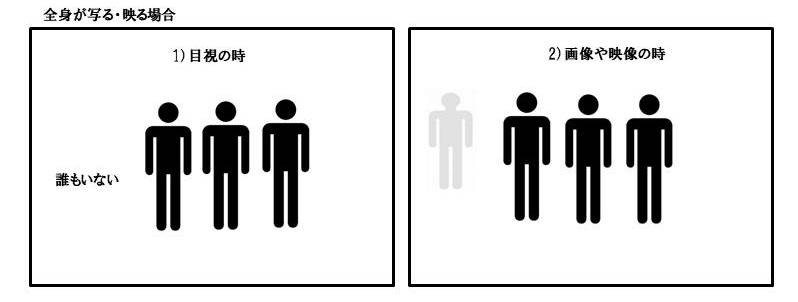

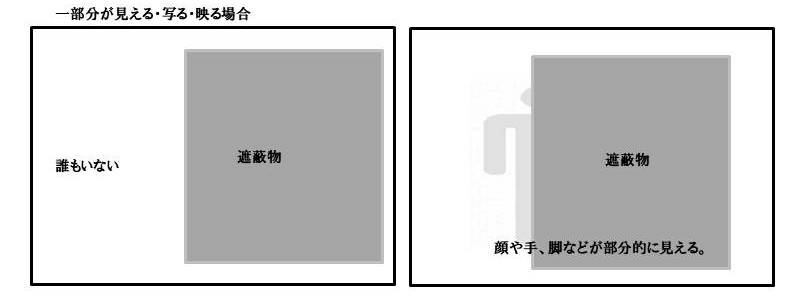

肉眼で幽霊を見る時には、ほんの一瞬で、およそ0.3秒から長くても数秒の範囲のことだ。ところが、カメラを通し情報を電子信号に変えると、割合、長く映っている。

これは、幽霊がそもそも人間の可視域の内外を「振り子のように行ったり来たりしている」からで、人間の眼には基本的に見えない。

だが、カメラのレンズを通し、デジタル信号に変えると、人の目よりカメラが感知する領域が広いことで、幾らか可視化されることになる。

記念写真を撮影する時に、そこにいるメンバー以外の者が写ったりすることがあるわけだが、これは単純にカメラの性質による効果だ。

アナログ時代にも写ったが、デジカメ時代となりさらに進んだ。これはファインダを覗いた時点で「人影」が見えることがあることだ。フィルムの時代にこれはない。ネガには残るが、その場では分からない。

映画では「赤い服の女」はじっと佇んでいるが、主人公の存在に気付き、わあっと寄せて来る。しかし、現実にこれが「眼に見える」ことはほとんどない。

ひとがその場で幽霊を目視出来るのは、長くても数秒だ。

だが、姿が消えても気配は分かる。チラ見で「女」を見た後、どっと何か分からぬ圧力(威圧感)が押し寄せて来る気配を感じるものだ。

映画の別の場面では、「霊感のある女性」が殺人者に襲われる状況を霊視するが、これは眼に見える姿ではなく、「圧力を伴うイメージ」のことを言っている。

さて、実は「赤い服の女」の方も、人間がそこにいることをほとんど感知できない。幽霊には目も耳も無いので、物理的に知覚することが出来ないからだ。

だが、心の動きはそれとなく察知するし、心に接点が生まれれば、相手を認知できるようになる。この場合の認知とは、自身の感情と似た気持ちを持っているか、自身に対し強い関心(恐怖心を含む)を持っているということだ。

ひとが自分を見て、関心を寄せ恐怖心を覚えると、幽霊はその者の存在を知ることが出来る。

一方、事故や事件など不慮の出来事で亡くなった者が「誰彼構わず悪意を振り撒く」ことはない。

その場所で誰がどういう死に方をしても、関わりの無い者には何も起きない。

接点が生じぬ限り、お互いに相手の存在に気付くことすらないのだ。

だが、訪れる者が「ここは事故物件だから」と、予備知識を持ち、予め恐怖心を抱えていたりすると、そこに接点が生まれる。

「霊」域と「念」域は、本来別の領域だが、重なる部分もある。

「霊は人に寄りつくが、念はその場所につく」と言う。念は力を持ち、圧力を与えるから、当初より恐怖心を抱えた者は、場に残る念を刺激し、相乗効果を生む。

それで、今度は幽霊をさらに引き寄せる。

リアリティがあるのは、勝手に扉が開いたり物が動いたりするところだ。

これは現実に起きる。

閉めた筈のドアが何時の間にか開いていたりするし、あるいは鍵のかかっていないドアが開かなくなったりする。後者の場合は、扉が壁に貼り付いた金属の一枚板のように動かない。

「声」も現実に聞こえる。また隣の部屋で人が動く「気配」もする。

電機製品が誤作動を起こしたりする。ま、リモコン機器については、他所からの電波を拾うといった物理的な外的要因あったりする。

鏡には原則として映らない。鏡はホラー映画のアイテムのひとつだが、幽霊が嫌うものだ。女性なら鏡のついたコンパクトを携帯すると思うが、「何となく不安」になったら、それを出して周囲にかざすとよい。少なくとも、気持ちが落ち着く。

神社の中央に安置される「ご神体」の多くは鏡だ。鏡は怖ろしいアイテムではなく、身を守る側だ。そのコンパクトには「鈴」のようなチリンチリンと鳴るものを付けて置くとなおよろしい。

さて、目覚めている時には、脳(前頭葉)が働いているから、ひとは物ごとを合理的に考える。無防備に心や感情をさらけ出したりしない。

これが壁となり、幽霊を僅かな間目視したり、幽霊の圧力を感じることがあっても、「幽霊が姿を晒し正面から襲い掛かって来る」ことはない。

幽霊がひとに手を出せるのは、多く「ひとの理性が働かぬ時」で、要するに眠っている時や意識を失っている時だ。

幽霊は心に働き掛けるから、理性の壁が取り払われると、ひとに対し自由に接触するようになる。

「声」が一層大きくなるし、今度は「幽霊に触られる」感覚も自覚させられる。

不慮の死の当事者は、死後も死に際の記憶を反芻するから、繰り返し、その場面を見せる。この場合は、死んで行く当事者の抱えた感情だ。

そんな幽霊は死の場面を幾度も繰り返す。(この期間は概ね「十数年」と言われている。)

ひとには他の者よりも、感じやすく感化されやすい人がいるから、そういう人は自身の感情を穏やかに保つために、いわくのある地には近づかぬことだ。

もちろん、無暗に怖れる必要はない。

この世界では、どこでも人が亡くなっているし、事故事件が起きた場所など山ほどある。

接点を持ち難い・持たれ難い人には「何も起こらぬ普通の場所」なのだから、過度に気にする必要はない。

ただ、関りを持たぬ者には、存在すら察知できぬのだから、関りを持ちやすい者のことはまったく分からない。そうなると、関りを持ちやすい者は自分なりに対処の方法を考えて置く必要がある。

そういう者には、幽霊は「目の前の現実」として現れるし、さらに物理的な力を及ぼすことも無いわけではない。

ならば、「常に死者に敬意を払う」ことから学ぶべきだ。

日夜修業をしている神職や僧侶ならいざ知らず、一般人が唐突にお経を諳んじたり、祝詞を唱えたりしても、何の効果も無い。

お札やお守りは「念」域の産物で、悪縁除けのアイテムのひとつだが、一時的な効果しかない。他力によるお祓いも同じ。

当事者が「悪縁を寄せ付けぬ手立て」を身に付けぬ限り、繰り返し寄って来る。

やや脱線した。

さて、まだ二十歳代の頃、深夜の峠道を車で走行中に、道端に佇む「赤い服の女」を見掛けたことがある。それを見たのは、ライトが当たったほんの一瞬の話だ。

だが、人家のまるで無い山の中で、対向車すら一台もない状況だった。

恐らく、周囲十キロくらいの範囲に生きた人はいなかったと思う。

なら、何故に独りきりで山の中に?

今でも「赤い服の女が立っている」だけで、少しドキッとする。