◎古貨幣迷宮事件簿 「南部銭に関する質問への見解」(2)

新渡戸の著作のうち、割と「初期のもの」と見られるのが、『鋳銭記』『銭貨雑纂』『銭貨に就きて』と言った下書き稿だ。

(うちこ後ろの二つについては、郷里の倉庫に入れたようで、手元には見当たらない。)

そこでは、南部藩に限らず、江戸期の通貨事情について記述が為されているので、当初は「お金」にまつわる諸々の情報を集めていたらしい。子どもがコレコレの病気になった時には、「※※通寶を薬の代わりに持たせた」みたいな民間伝承が記されている。

これが、南部藩の鋳銭事情にシフトするのは、銭座に直接関わった者に会ったり、紙資料を入手してからになる。

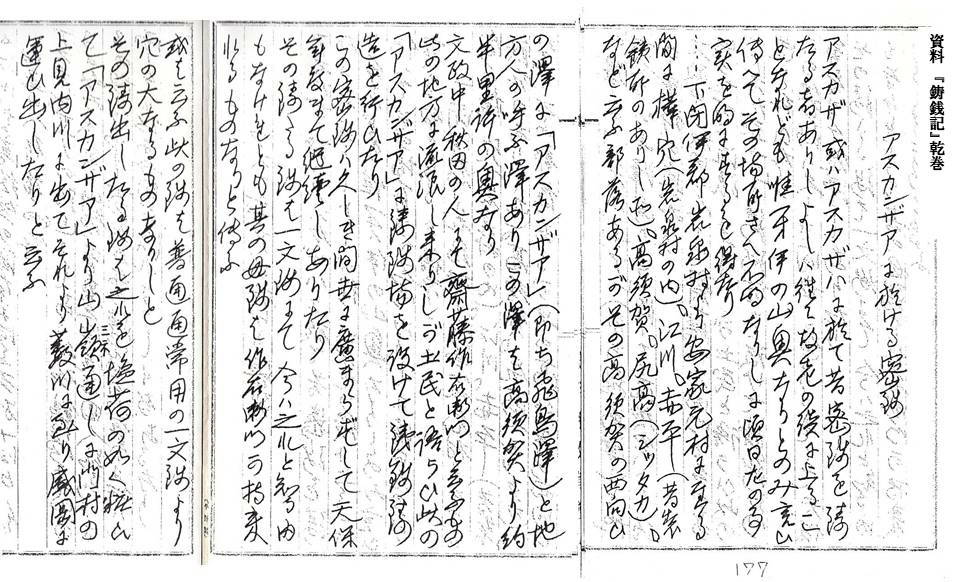

『鋳銭記』はちょうどその境目に当たる時期に記されたと見え、画像のように、領内の銭密鋳の聞き書きから、栗林銭座の詳細についてなど、南部領内に限定された鋳銭事情に集中するようになる。

ちなみに、この資料は面白い上に、新渡戸の下書きにしては、「文字が判読できる」ので、地元を中心に解読整理をすると良いと思う。

「アスカンザア」すなわち飛鳥沢・・・という記述を読むと、音から始まっているので、要するに、聞き取りを基にした記述だということだ。

新渡戸は民間伝承であり、証拠の取れぬ案件については、『岩手に於ける鋳銭』には含めなかった。

私は当初、「藩や御用商人が関与しない銭づくりについて除外した」と思っていたのだが、必ずしもそうではない事例が含まれているので、要は「確からしさ」で選別した、ということだ。

簗川銃砲場で当百錢を密鋳したのは、記述による限り、少人数による。ところが添付されていたのは、収集家が「水戸(藩鋳)短足宝」という大量に製造された銭の拓本だった。新渡戸は拓本について何ら記述していないので、これが「その当該銭だ」という意味にならないのだが、しかし、実態にはそぐわぬものであることは確かだ。

ま、盛岡藩と水戸藩は藩主同士に姻戚関係があり、鋳銭についても、水戸藩小梅藩邸に役人が赴いて指導を受けたりしているから、鋳砂だけでなく種(母)銭も現実に持ち帰ったということだ。本銭とは思えぬ短足宝が時折、見つかるものだから、収集家は嬉しくなってしまうが、小人数では何十万枚の当百錢を作れない。

物理的に無理なものは無理なので、記述と合致するか否かの検証を加える必要がある。

その意味で、いつも繰り返し言う通り、「まずは原典にあたる」ことが重要だと言うのだ。原典にあたり、初めて、事実に合致するかどうかの検証に進むことが出来る。

誰かが要約し、解釈を加えたものを斜め読みし、分かったような気がするのは、収集家の常なのだが、情報源を確認することから、物証と照合する手続きを経て、初めて論を立てることが出来る。

その意味で、これまで南部銭について語られてきたのは、ただの印象論に留まっていると言わざるを得ない。

幾ら「そんな気がする」を語り合っていても何物も生まれない。

そもそも、新渡戸自身、「口碑は口碑として記す」が、より確からしい文献資料なり物証なりを持たぬものは、重きを置いていない。

かつての中間段階のメモ書きを引っ張り出して、いかにも新発見をしたようなことを報告するのは、筆者の意図から明らかに外れる。

質問2に関する見解 「反玉は室場当百錢なのか」

その意味で、室場における当百銭の密鋳については、多大な疑問が残る。

これも元は聞き書きだ。実地検証はおろか、当事者による記述や証言は無い。風説を書き記した程度になるが、行われたのが銭の贋造であるから、極力証拠を残さぬのは当たり前の所為だ。

それなら、現在の存在状況と照合してみるべきであるし、可能なら現地にも行く必要がある。(地元収集家には、室場を訪問し、周囲の人から状況を聴取した人たちがいるので、耳を傾けるべきだ。)

「添付された拓本が反玉であった」ことから、すぐに収集家は飛び付き、短絡的に「反玉は室場で作られたのだ」と吹聴する。

しかし、室場の鋳銭場は今では田畑荒地に変わっているし、鋳銭工程にも疑問がある。

もっとも大きな不審点は、金質が揃っていることだ。

収集家には「黄色いもの」「赤っぽいもの」と認識されているのかもしれぬが、山内後期銭を例にとると、未使用状態では真っ黄色なのだが、空気に晒し放置すると、年数を経るごとに赤く変じる。

これを確かめるために、窓際の日光が当たる棚の上に十数年ほど黄色い山内錢を放置したことがあるのだが、当四銭はあまり変わらぬが、当百錢は赤味が強くなって来た。

「見た目の印象」には注意が必要ということだ。

「金質が揃っている」ことは、銅の調達方法と関係している。

当百錢の密造で収益を上げるためには、少なくとも数万枚の枚数を作る必要がある。

幕末明治初年頃では、職人の俸給は一日当たり二百五十文程度が通り相場だ。一般の職種であれば、江戸の賃金体系よりも地方の方が「低い」と考えられるわけだが、銭の密造となると大罪で、下手をすれば死罪になる。それなら、大工よりも高給を払わねば職人が納得しない。恐らく周囲では到底得られぬような賃金を払った。

公許の銭座でも恐らくは同様で、請負の商人が銭座で収益を上げ、職人たちが高給を貰っていたから、大迫銭座を百姓が「分け前を寄こせ」と焼き討ちした。

一工期が三旬とすれば、職人百人なら100人×250文×30日=75万文=750貫文の給料を支払うことになる。さっと四貫一両で計算すると、187.5両に達する(当百錢七千五百枚)。

これに原材料費、燃料費が加わり、経費は莫大なものとなる。

「少なくとも何万枚かの規模」というのはこの点だ。

もちろん、これには「鍛冶屋規模の小吹の密鋳もあった筈ではないか」という反論も出るだろう。実際に三陸沿岸を歩き、古道具屋で入手した密造天保銭を見ると、如何にもそれらしき見すぼらしい品が見つかる。

昭和末年くらいまでは、各地で道路脇で解体工事後に出た物品がガレージセールのように売られていたのだが、その中には古銭もあった。その銭にはその付近で作られたと思しき密鋳天保が含まれていた。素材として廃材を利用したようで、銅質がまちまちで概ね粗雑なつくりである。「貨幣なので全国流通した筈だ」と思う人もいるだろうが、鉄銭にせよ銅銭にせよ、如何にも出来の悪い品は受け取って貰えぬので、割合、領外に出ることが少なかったようだ。画像の出来なら、確かに同じ「百文で」とは行かなかっただろう。

ま、ここでは「どこで作られたか」はどうでもよい。鋳銭が一定規模以上で行われぬと、「出来が悪くなる」ということが重要だ。

ちなみに、廃仏毀釈の後も、幾らか天保銭の密造が続いたと見え、仏具を潰して作ったような黄銅天保が散見される。仏具は錫成分を多くし作りやすくしているので、外見が黄色くなる。

さて、反玉に関する違和感のひとつは「金質が揃っている」ということに戻る。

黄色に見えようが赤く見えようが、ほぼ均質のつくりとなっている。

ここで推測できるのは、「かなりの枚数を作った」、もしくは「かなりの枚数を作った銭座の一銭種」ではないかということだ。

そうなると、廃材を買い集めて銭の材料に充てたのではななく、「まとめて買い入れた」ということなのだろう。

幕末明治初年頃に、南部領内で稼働していた銅山は、事実上、尾去沢銅山だけだ。

尾去沢は明治初年に御用商人(村井茂平衛)の持ち物になるが、それまでの管理は藩が行っていた。

さて、論点はここだ。

「室場で、民間人が銭の密造を行おうとした時に、どうやってトン単位の銅材を入手したのか」

これは非常に疑わしい話であると思う。

すなわち南部反玉に関する見解はひとつしかない。

「反玉の出自についてはよく分からない」

「これまで、石巻説、室場説、浄法寺説などの諸説があった」

言えるのはここまでになる。

石巻説については「個人所有のみが根拠」で説としては薄い。

室場説については、口碑のみが根拠であり、実態が分からない。資材調達や立地に関し難がある。

浄法寺説については、「未使用未仕立て、すなわち流通していない銭がまとまって数十枚発見されている」ことと、「金質が山内錢に酷似している」ことで一定の論拠を持つ。

だが、いずれも実証されているとは言い難い。

こういうのは、銭容を見比べて可能になるのは「粗い推測」だけで、発掘や当事者の記したものが発見されぬ限り、「よく分からぬ」ままになる。

二十年位前からこの銭種を「南部反玉」と呼ぶようになったのは、鋳銭地を特定出来ぬことによる。「南部」であれば、盛岡藩、八戸藩の広大な地域のうちどこでもよいことになる。

反玉の鋳銭地については「現状では分からない」とするのが妥当だろうが、鋳銭時期についてはある程度推測できる。これは流通に供された銭が領内外で複数例見つかっていることによる。要するに明治の初中期頃には「既に存在していた」ということだ。

室場には地元の銭楽会の諸兄が見学に行かれたとの話だ(うろ覚え)。

地元の人が密鋳鉄銭を持っていたが、主に通用銭(深川銭)改造母を使用した鉄銭だったと聞く。詳細はそちらに確認のこと。

ちなみに、別に西根町の「山後」という地での密鋳に関する記述があるのだが、私はそこを訪れたことがある(たまたま郷里の近く)。今では草茫々の荒れ野で、調べようがなかった。

注記)いつも通り一発殴り書きで推敲も校正もしない。あくまでその範囲内の記述だといことを了解願いたい。