◎古貨幣迷宮事件簿 『南部駒』

十数年前から、資料を含めた「古貨幣に関する一切」を譲渡(または贈呈)して来たが、既にそれも終盤だ。存命中に完了出来るのであれば、我ながら収集家では珍しい例だと思う。

『南部駒』は、南部古泉研究会の会報に記された銭評を、阿部会長時に数冊の資料に取りまとめたものだ。主に昆和男氏の収集品を素材に、ご本人が解説を付記されている。元々、奥井さんの物だった品物も混じっているから、昆氏が買い取った、ということだろう。

南部銭の銭評を集めた資料としては、もはや最高の参考書となっており、地元の収集家も見たことのない品が並んでいる。私は遠隔地に住んでいたから、例会にはたまにしか出席できず、現品を見られぬ品が多いのは残念だ。

南部銭で最も重要な要素は「製作」で、その特徴により、製造所(銭座)を推定できる品がある。逆に言えば、型を幾ら分類しても、多様な分類が増えるばかりで理解には繋がらない。「つくり」を観察するには、現品を手に取って眺めることが必要不可欠だから、拓本だけ眺めていても得られるものは少ない。

だが、見たことのある者にとっては、判断の指針となり得る資料となっている。

現在、資料の売却が止まっているのは、手を止めて資料を見ていることによる。

まずは、「南部銭の広がりを知ること」で、次に「製作の共通性と相違性を観察すること」で、初見品であってもある程度の判断が付けられるようになる。

南部銭独特の鋳銭方法のひとつは、「貨幣を作る銭座で絵銭も作っている」ことだ。これにより、貨幣を学ぶことで絵銭が、また絵銭を調べることで貨幣の作り方の特徴を知ることが出来る。

後進の務めは、先輩を踏み越えて進むことだから、その後に加えられた情報を基に、幾つかの品については、見解を加えて行くべきだと思う。

なお、全体の再整理については、研究会の許諾が必要なので、一部の品だけに留める。ま、情報を分解し、銭種ごとに整理すれば、それだけで貴重な資料になる筈だから、なるべく地元中心に進めて欲しいと思う。

一時、『南部銭誌』の編纂について検討されたことがあり、私も参加したが、途中で取りやめになった。簡単に言えば、「見解の別れる品」があり過ぎるという事態を鑑みた決定だった。

幸い?、私は既に古泉界とは一線を隔す立場になったので、好き放題に鑑定意見が言えるようになった。

昆氏が存命であれば、はっきりした見解を示すことで、逆に喜んで貰えたと思う。

宿題の幾つかは解決してある。

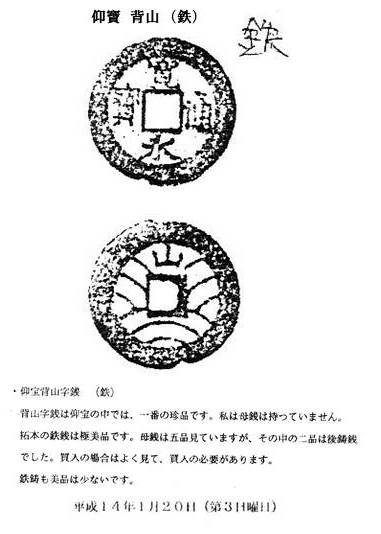

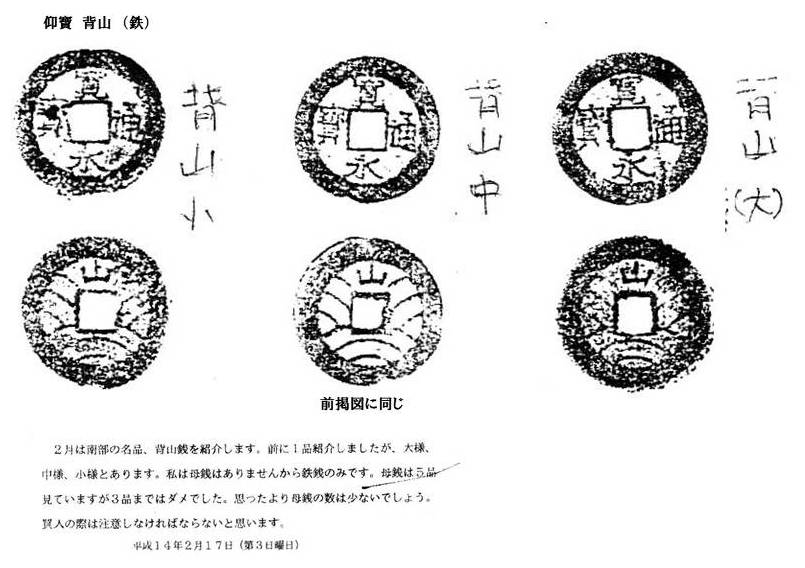

(1)仰寶背山

銭種名は伝統的に「仰寶背山」銭である。

当初より希少品として知られていたので、偽物が多い銭種である。

大正から昭和戦前において、複数回(少なくとも3回以上)複製品が作られており、信憑性を高めるために、鉄雑銭に放り込んで売却することまで行われた。

このため、昭和四十年代以後にも、割と雑銭からの発見例が多いのだが、ほぼ後作品だと見て良い。私の知人には三人ほど「拾った」と言う人がいるが、いずれも関東の雑銭からだった。この品はそもそも広範囲には流通していない銭種だ。

明治末くらいに存在記録が残っていた品を見るとよい。

左図の背山銭は、三枚並びの中央と同一品だと思われるが、拓本で見ると小笠原白雲居製だと思われる。現物を点検すると、一発で分かるほど簡単な特徴があるが、これは拓本だけでは分かりにくい。もちろん、過去に両方を見ていれば、概ね想像がつく。

参考品はいざ特徴が分かれば持っている必要が無く、実物を勉強した後に、二枚を雑銭の会会員に資料として渡した。だが、なるべく見本として地元に残しておくべきだったと思う。それから数十年経てば、「白雲居製」という文字が消えてしまうのが、古泉界の常だ。

特徴を文字に記すと、すぐに贋作者がそれに応じた修正を加えて来るので、筆録には留めず、必要に応じ、また人を選び口頭で伝えることにした。

小笠原白雲居は昭和十年と十六年に南部銭の模鋳を行っているが、いずれも精巧な出来である。鉄銭を溶かして鋳造したが、出来銭の量は減耗により「六割に満たなかった」と述べている。

摸鋳の目的は、もちろん、売却を念頭に置いた古銭の贋作ではなく、あくまで研究目的だ。盛岡に残っていた品は買い取ったものではなく、「白雲居氏より贈呈されたもの」だった。

なお、泉号は「白雲居」である。「白雲」は絵画用の雅号。

(2)大迫 大型 隆平永宝

前に栗林座製と思しき土瓶(鍋)敷隆平永宝を紹介したが、これはその類品になる。

昆氏の見解は「小豆色」で、「大迫絵銭の初期母銭と同じ」とされているが、これは要するに背盛・仰宝の原母銭と同じ色合いだということだ。絵銭をイメージするよりも、寛永銭の母銭の方を想定した方が早いかもしれぬ。

また、合わせをしてみぬとはっきりしないが、『南部藩銭譜』の掲載拓と同一品の可能性がある。

この品については、昆氏蔵からどこに渡ったのかを知らない。

背が深く、母型として使用した可能性があるようだ。

『南部貨幣史』では「釜敷(鍋敷)」として紹介されており、調度品の一種である。

鍋敷自体は、明治以後も作られ続けているから、母銭仕様の品は時代が下るかもしれぬ。もちろん、幕末明治の銭座製であれば、十分に鑑賞に堪えうるし、存在数は少ない。

一千数百人程度の職人のいる銭座であれば、釜敷は百個から二百個で済んだ筈である。この品の鑑定には、南部絵銭の知識を要する。

注記)一発書き殴りで推敲や校正をしないうえ、今は眼疾で文字がよく見えぬ。不首尾は推測して貰いたい。